6.ALPI OCCIDENTALI I° - RITORNO A SUSY VALLEY

Inviato: lun 05 apr, 2010 9:03 pm

6.ALPI OCCIDENTALI I° - RITORNO A SUSY VALLEY

INCIPIT

Ma quale è stato il momento in cui le Alpi occidentali, da mera entità geografica disegnata sugli atlanti, sono diventate per me un luogo dell’immaginario, un posto carico di significati ed emozioni, ancorché da rendere reali?

Di sicuro il primo approccio fu grazie ad un articolo di Ungaro su Motociclismo dell’agosto 1994, titolato 100 KM di Avventura: in tale articolo il futuro direttore di MF percorreva in 2 tappe la Via del Sale, in compagnia credo di Bergamaschi, con 2 Honda Dominator 650, con tanto di gomme stradali.

Incontri sulla VDS, by “Motociclismo” 1994.

Il primo giorno, arrivando dal mare, facevano il tratto Colla Melosa, Colla di Sanson, tunnel del Garezzo, Triora; il secondo giorno l’alta via fino al Colle di Tenda, in tutto 30 km di sterrato il primo giorno, 40 il secondo. Nell’articolo c’era già tutta accennata l’epopea che imparai così bene in seguito: i precipizi a lato della strada, le lingue di neve che anche ad estate inoltrata ostacolano la percorribilità delle strade, le fortificazioni che fanno tanto “Fortezza Bastiani” del “Deserto dei Tartari” di Buzzati, la presenza continua di stranieri, austriaci su KTM, tedeschi su BMW, professionali, francesi su sidecar BMW; questi ultimi 2 incontri indicavano chiaramente la vocazione turistica del percorso, nessuna velleità di X-treme ante-litteram, (nonostante la oggettiva difficoltà del fondo accidentato e la pericolosità dei precipizi), solo piacere di viaggiare in fuoristrada.

Paesaggi lunari, by “Motociclismo” 1994.

OK, bell’articolo, interessante, ma non mi fece scattare la molla di recarmi laggiù.

Negli anni 90 la mia immaginazione era occupata dalle terre dell’est; il Lago di Garda era il mio capo finisterre occidentale, il Passo Tremalzo il limite ultimo dei miei giri in moto. La fantasia correva verso le selvagge montagne del Friuli, verso le foreste della Slovenia! Ero studente, i soldi erano pochi, fare 500 km di puro trasferimento per 70 pur belli km di sterrato tra Francia e Italia non lo concepivo!

Intanto però ampliavo la mia conoscenza delle sterrate piemontesi; in un mercatino dell’usato di Verona facevo incetta dei vecchi numeri delle “Speciale Fuoristrada” di Motociclismo, quelle pubblicazioni in numero unico annuale che hanno coperto tutti gli anni 80, per poi sparire nei bui anni 90 (il periodo di massimo disinteresse per l’enduro); poi ricomparsi all’alba del 2000, fino a sparire di nuovo con la nascita di MF, che personalmente apprezzo molto.

Su questi giornali c’erano fior di articoli sul motoalpinismo, vecchie foto in bianco e nero di 2 tempi spagnole, Bultaco, Montesa, Ossa, ma anche le prime 4T enduro, Honda XL 500 e 250, Yamaha XT500, che salivano strade militari tra cielo e neve, dai nomi francesi esotici, che non sapevo nemmeno se li pronunciavo giusti: Chaberton, Jafferau, Assietta…interessantissimo, ma avevo in mente solo di laurearmi (non per amor delle sudate carte, citando il Leopardi, ma per desiderio di avere in premio il sospirato viaggio nel deserto Tunisino, uno scampolo di Sahara anche per me!).

Solo negli anni 2000, con l’uso di internet, con le mailing list, sono venuti i report e gli articoli di tanti amici, ho finalmente compreso quanta carne al fuoco c’era e mi sono deciso ad affrontare la trasfertona verso occidente.

Letti, riletti, articoli, report, guide, cartine, avevo individuato 3 grandi zone di operazioni; la prima, la Valle di Susa, con le rotabili note e meno note: Assietta, Jafferau, Chaberton, Argentera, Col lombardo, Moncenisio, Colomion…

La seconda, il grande triangolo tra Piemonte, Liguria e Francia, il cui vertice è rappresentato dal Colle di Tenda: la Via del Sale, in tutte le sue varianti.

La terza, interposta fra le prime due, costituita dai percorsi in valle Varaita e Maira, i colli Sampeyre, Birrone, Gardetta.

Infine alcuni notevoli spot oltralpe, il tunnel del Parpaillon, la Moutiere, il Valbelle.

LA PRIMA 2 GIORNI

Per la prima 2 Giorni piemontese avevo inizialmente pensato di dedicare un giorno alla Susy Valley e uno alla Via del Sale classica, trasferendomi dal nord al sud del Piemonte la sera con auto e carrello; poi, convinto dai svariati consigli ricevuti, avevo cambiato i miei folli piani, concentrandomi solo sulla valle di Susa.

Avevo concepito un programma tutto sommato semplice, arrivo in serata a Susa, i 2 giorni seguenti a disposizione per girare la valle; Susa è in posizione centrale nella lunga vallata alpina, ben si presta come punto di partenza e arrivo per giri a margherita, con l’ovvio vantaggio di avere un campo base, l’albergo, dove lasciare tutto il non indispensabile alla riuscita del giro (vestiti “civili, ricambi, cibo, ecc..): poco avventuroso, ma molto efficiente e pragmatico!

Il primo giorno percorrevo il versante sud della valle, in sequenza l’Assietta, la valle Argentera, la valle di Thures, i Monti della Luna, la Madonna di Cotolivier; il secondo giorno un nubifragio mi faceva perdere gran parte della mattinata, ma riuscivo ugualmente a salire allo Jafferau, al Sommeiller, alla punta Colomion.

Ecco, il tempo è stato il grande intoppo della prima spedizione: ho guidato costantemente rincorso da nubi e temporali, senza poter godere degli straordinari panorami d’alta quota, sempre immerso in nebbie e nuvole!

2005: Nubifragio alla Madonna di Cotolivier.

2005: Jafferau tra le nebbie.

2005: tintarella al Sommeiller!!!

IL PIANO D’AZIONE

Che fare un anno dopo? Riptere la Susy, sperando nel bel tempo? Andare sulla Via del Sale? Magari con l’aggiunta del Gardetta e del Sampeyre, come nella cavalcata della Via del Sale organizzata dal Dakariano Carcheri nel 2001?

Soluzione: fare tutto! Come? In 4 giorni! In che modo? Con i bagagli sulla moto, come ai tempi della Slovenia e della Croazia. Un vero e proprio mini viaggio fuoristrada, io, la moto e 2 bisacce a cavallo della sella, alla rincorsa di tutte le vie sterrate ancora presenti e legali nell’arco alpino occidentale!

Scendere trasversalmente le valli piemontesi, la valle del Pellice, la valle del Po, la val Maira, Varaita, Grana, fino alla Liguria e alla Via del Sale; tornare per la Francia, toccando la Moutiere e la Bonnette, il valico più alto delle Alpi, a dire dei Francesi, e il tunnel del Parpaillon.

Un giorno per le valli piemontesi, un giorno per la via del sale, un giorno per la Francia, il quarto per il viaggio e le varie ed eventuali.

Ma con che mezzo affrontare la mia piccola impresa?

L’onesta XR400 o la fascinosa Elefant 750?

Dopotutto i percorsi sono a misura di bicilindriche, è ampiamente dimostrato; la Cagivona è comoda, è dotata di una piastra porta bauletto utile a fissare una borsa, e di un rudimentale telaietto sorreggi borse laterali, ereditato dal precedente proprietario; inoltre con il 750 avrei potuto valutare la possibilità di raggiungere il Piemonte in sella: una palla 400 km di autostrada, ma molto on the road.

Purtroppo la revisione della moto scadeva proprio il 1 luglio! Non sono riuscito a farla in tempo, anche perché, in contemporanea alla revisione da codice stradale, avevo in mente di far dare una controllata e rinfrescata al motore: registrazione valvole, tensione cinghie, pulizia e sincronizzazione carburatori. Nonostante avessi già fatto parecchie uscite con la Cagiva, la fama di inaffidabilità della moto mi tratteneva dall'adoperarla per un tour così lontano dalla base domestica; d’ufficio sceglievo la Honda: leggera, poco impegnativa, affidabilissima, facile da porre rimedio a i piccoli guasti come cavi e carburatore, parca nei consumi e dall’autonomia di oltre 300 km grazie al serbatoio Acerbis da 22 litri.

Mettevo al lavoro il mio amico Diego, che nei ritagli di tempo mi costruiva un sistema reggi borse per L’XR, da me progettato: due semplici aste di acciaio, ad un estremo fissate ai supporti delle pedane passeggero, all’altro ai bulloni che chiudono la sella posteriormente, tramite 2 corte astine tubolari, sempre made in Diego’s factory. Infine, a metà asta, 2 piastre in acciaio di forma trapezoidale, come le borse a mia disposizione, un modello che avevo acquistato ad una svendita mille anni fa e mai usate finora.

La famiglia la spedivo al mare; i miei avevano preso per tutto il mese di luglio un appartamento al mare, a Caorle (VE), e ce lo lasciavano usare; il sabato portavo family con suocera ai bagni, restavo lì il W-E, la domenica sera tornavo a casa, la mattina partivo per il Piemonte, 4 giorni quattro di moto, il giovedì sera ripartivo per Caorle (una botta di 600 km di autostrada), e mi facevo i restati 3 giorni di ferie al mare.

Tutto semplice, no?

Ecco l’ambizioso programma nel dettaglio:

3 luglio-lunedì,

partenza all’alba, arrivo a metà giornata a Susa; il pomeriggio dedicato a un giro di ambientazione in valle, in primis verso il Moncenisio, clamorosa mancanza del giro 2005.

4 luglio-martedì,

Partenza all’alba, salita al colle delle Finestre, discesa in val Chisone a Fenestrelle per la sterrata di Prà Catinat; indi infilata di passi e valli, nell’ordine: val Pellice, colle dell’Azzarà, Pramollo, Col Vaccera, valle d’Angrogna, valle Pellice, Pian del Prà, Rorà, Punta Cornur, Rucas, Bagnolo Piemonte, Barge, Valle Infernotto, Pian del Lupo, valle del Po, Pian Munè, colle di Gilba, colle del Prete, valle Maira, colle Sampeyre, colle Birrone, valle Varaita, passo della Piatta, valle Grana, passo Gardetta, Demonte, dove pernotto.

5 luglio-mercoledì,

Demonte, trasferimento sino a Limone Piemonte, colle di Tenda, tutta la Via del Sale, prima dal lato francese, poi dal versante ligure, senza tralasciare le deviazioni al passo Muratone e a quello del Cane, magari con una puntata in spiaggia a Sanremo!

6 luglio-giovedì,

da Demonte sconfinamento in Francia per il colle della Lombarda, indi col de la Moutiere, Col de la Bonnette, Parpaillon, col de Valbelle, rientro in Italia per il Moncenisio o per il colle della Scala sopra Bardonecchia, per ripetere rispettivamente o il Sommeiller o l’Assietta.

Arrivo a Susa nel tardo pomeriggio, caricatio auto e viaggio di ritorno in notturna verso il Veneto.

CaXXO, ora che lo rileggo mi dico: ma chi sono, Megaloman, per aver pensato seriamente di riuscire a fare un giro simile?

Sarebbe stato meglio partire dalla zona di Pinerolo, o da Saluzzo, per rientrare poi in Italia dal Colle dell’Agnello; ma decisi di porre la partenza del mio tour 2006 da Susa, per 2 importanti motivi: il primo, la speranza di ripercorrere alcune delle alte vie fatte nel 2005; la seconda, a Susa mi ero fatto degli agganci, potevo avere un supporto logistico.

M.L.K. WOMAN

Domenica sera partivo con apprensione da Caorle: avevo ancora tutto il bagaglio e l’attrezzatura da preparare, solo l’XR era OK, anche se non avevo avuto tempo di collaudare l’accrocchio costruitomi da Diego.

Inoltre era tardi, le 22.45 quando lasciavo la cittadina veneziana:”Vabbè, a 150 km/h sono a casa tra un’ora, un’altra ora per preparare bene il tutto e poi una mezza dozzina di ore di sonno”. Ma non avevo fatto i conti con la famigerata Tangenziale di Mestre: traffico bloccato e code chilometriche per lavori in corso, CAZZO!!

Dopo aver guadagnato poche decine di metri in un’ora, alla prima uscita mi gettavo nell’entroterra veneziano, ma con poca fortuna; vagavo per 40 minuti nella campagna, tra paesetti mai sentiti nominare, fino a trovare il casello di Dolo, che addirittura era chiuso in direzione di Mestre per traffico!!

Alle 2 ero a casa, a caricare la moto sul carrello; alle 3 e mezza andavo a dormire, alle 6 e 30 mi alzavo, vitale come un cadavere, alle 7.15 ero in strada!!

Nonostante, come canta De Gregori nel “Generale”, non mi fermassi neppure per pisciare, solo 6 ore dopo la partenza arrivavo a Susa. 3 micro soste, caffè, benzina, panino non sono bastate a compensare le code in tangenziale a Milano, i rallentamenti per i lavori sulla TO-MI, i 400 km di strada. Che palle, questi posti sono lontanissimi, non posso permettermi di organizzare uscite di una giornata come fanno i milanesi: 200 km (più il ritorno), in carrello o in sella, sono sopportabili in una sola giornata, 800 NO!!

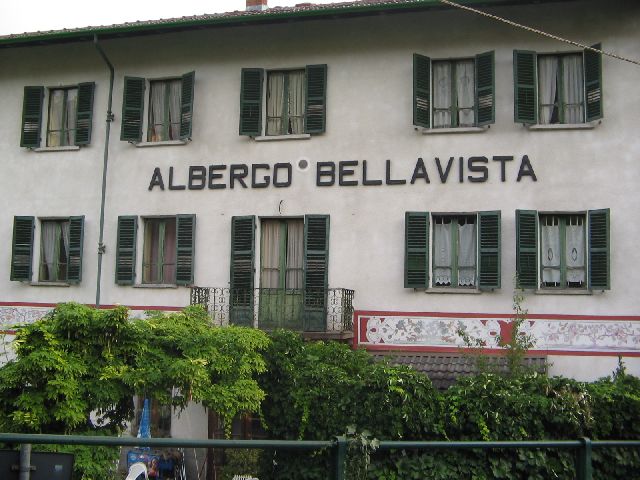

Nel 2005 avevo alloggiato al Bates Hotel di Meana: un posto da paura, logoro e stantio, gestito da una vecchia gentile che sembrava più una barbona che una albergatrice!

Per 35 euro mi avevano dato un vero mini appartamento, costituito da cucina, camera e bagno, anche se la rete del materasso era sfondata, e l’acqua calda un miraggio!

Questa stamberga è l’unico esercizio pubblico di alloggio a Meana di Susa: luogo strategico, alla base della salita al colle delle Finestre; nelle uscite in moto preferisco le locande fuori mano e tranquille, armeggiare con auto, carrello e moto nella piazza centrale di qualsiasi paese e città non mi piace.

Il Bates Hotel.

Il simpatico terrazzo!

Però quest’anno avevo una alternativa!

Nella mia scorsa visita in zona mi ero fermato in un negozio di abbigliamento e ricambi moto per acquistare una tuta antiacqua; il gentilissimo titolare mi aveva tenuto bloccato un’ora a parlare di moto, e al congedo mi aveva lasciato il suo biglietto da visita, offrendosi come guida casomai fossi tornato in valle; in più, mi accennava che sua madre gestiva un alloggio spartano ed economico, in quel di Meana, dove avevano già soggiornato motociclisti: mi parlava di 10-15 euro a notte!!!

La fantasia galoppa, e mi ero immaginato una specie di agriturismo, o un affittacamere, l’equivalente degli “Zimmer” che si vedono all’est e al nord.

Contattavo il negoziante, gli spiegavo le mie esigenze: una notte a Susa, poi la necessità di parcheggio e minima custodia di auto e carrello per 3 giorni; mi metteva in contatto con la madre, non c’erano problemi, il 3 luglio mi avrebbero aspettato, al numero 15 di via XYZ; Bed & Breakfast, 20 €, non male!

Arrivato a Meana, trovavo con facilità la via, una stretta via di campagna; passavo il civico 3, 5, 7, 9, 11, vedevo una splendida, grande casa in un giardino, ma era il 13; poi alcuni campi, una chiesa, un altro grappolo di case, il civico 17, 19, 21…

Tornavo indietro, ma dov’era la casa?

Poi intuivo: nascosti dalla chiesa, che non era una chiesa cattolica, ma un Tempio Evangelico, sorgevano 2 bassi edifici di legno, immersi nel verde fianco della collina, raggiungibili con una ripida e stretta rampa cementata; nel mentre si appropinquava una anziana signora, la madre dell’endurista negoziante, che mi confermava che non mi ero sbagliato.

Per 20 euro ho avuto tutto questo per me!

Trattasi del Campo Martin Luther King, appunto intitolato al pastore evangelico americano; non a caso sorge di fianco al tempio, ero caduto nelle mani dei Protestanti! è la tipica struttura per campi estivi di gruppi parrocchiali, scout et similia: ne ho visti tanti nella mia attività di animatore giovanile.

Di fuori si presenta anche bene, ma dentro era una vera baracca, pannelli di compensato le pareti, infissi di cartone, pavimento di assi di legno (solo in cucina mattonelle); non sono l’unico inquilino: mentre leggevo a letto mi cadeva il libro a terra, spaventando un povero scarafaggio taglia XXXLLL, che fuggiva sotto il mio letto.

Le latrine ( e sottolineo il termine, usare il termine bagno è un insulto ai medesimi!) non le ho fotografate, per non turbare la vostra sensibilità.

Il brutto di questa struttura è il completo isolamento; separata dalla strada per colpa della chiesa, lontana da altre abitazioni , in mezzo al bosco: qui si che dei banditi mi possono derubare, sodomizzare e scuoiare vivo senza che anima viva lo senta!!

Il parcheggio è a fianco della chiesa, chiuso da un cancello, sempre aperto, senza lucchetto: praticamente come parcheggiare l’auto il un campo in mezzo al nulla.

La sera chiuderò tutte le imposte (per quel che valgono), trascinerò la moto all’interno della cucina, fissandola col lucchetto al tavolo, appoggiandovi a lato in maniera precaria delle sedie, in modo da fare da allarme e mi addormenterò con la paura di non vedere l’alba!

Ma perché mi caccio sempre in queste situazioni?

Lo giuro, se mai tornerò in val Susa, prenderò alloggio al più costoso hotel in centro storico!!

La mia suite imperiale.

Salone da pranzo con la mia attrezzatura ad asciugare.

La cucina, da me trasformata in garage; tutto quello che si vede in foto, pentole, stracci, posate è esattamente come mi era stata consegnata la “Casa”!

MONCENISIO TOUR

Dopo aver posteggiato auto e carrello, dopo aver sistemato il mio accampamento, dopo aver montato i reggi borse e caricato le borse (con lo scopo di provare sul campo la guida con le bisacce) sono pronto per il giro in moto: alle 15.30 lascio Meana, destinazione Moncenisio.

In testa ho già l’itinerario, ripassato 1000 volte durante l’inverno: in poche parole la circumnavigazione del bacino artificiale del Mont-Cenis, esplorando le possibili divagazioni sterrate.

Per prendere quota non percorro la S.S. che porta al valico con la Francia, ma mi inoltro nella breve Val Cenischia, passando dal sito di Venaus, l’ultima trincea dei No TAV, famosissima in quest’anno di Olimpiadi Invernali. Dove la valle si chiude sulle montagne si trova l’abitato di Novalesa, a cui lontane reminiscenze scolastiche associano il nome a quello della omonima abbazia, molto importante nei secoli passati, credo.

Ma non sono qui per fare turismo religioso: da Novalesa è segnata sulla carta una strada dal segno tratteggiato (sinonimo di sterro!), che sale con numerosi tornanti fino al borgo di Ferrera Cenisio; in realtà la rotabile è interamente asfaltata, risultando però lo stesso più attraente della S.S.; trattasi di un percorso molto stretto, massimo 3 metri di ampiezza, che si inerpica sulle pareti e lungo il torrente scrosciante fra le pietre; interseca la strada la mulattiera della “Strada Reale”, credo la probabile arteria di salita al passo nei secoli passati: divieti non ce ne sono, fattibile tecnicamente sembra fattibile, ma lascio perdere, per ragioni di educazione.

Dal piccolo borgo di Ferrera Cenisio, costeggio 2 piccoli laghetti e raggiungo, per un lungo tratto di strada nel bosco, la S.S., e il soprastante borgo di Bar Cenisio, una delle contrade che costituiscono il comune di Moncenisio; poco oltre l’abitato una anonima sterrata si stacca a SX, per chi sale, e prende quota nel bosco con numerosi tornanti.

L’inizio non è niente di che: il fondo è facile sterrato con chiazze di asfalto consunte, il panorama non c’è, immerso come sono in una foresta di conifere:

Un bel tornante trincerato tra muri a secco.

Allungo fra le conifere; fondo compatto con velo di ghiaino fine.

Non avevo mai guidato l’XR così carica, è una sensazione strana; il peso al posteriore schiaccia l’ammortizzatore, nei tornanti l’uscita in derapata sarebbe agevolata, ma nello spostarmi all’indietro con il corpo cozzo con le gambe sulle borse, inficiando la manovra. Meglio adottare una guida turistica, senza strafare con la tecnica.

Le staffe per le borse reggono bene, robuste sono robuste, massiccio acciaio inossidabile; i problemi verranno l’indomani.

Gli accrocchi reggi borse.

Idem.

La scenografia cambia, quasi inaspettatamente, quando raggiungo un gruppo di grange, le grange d’Arpon, nei pressi dell’omonimo laghetto alpino; la foresta lascia il passo alle praterie d’alta quota, ai ripidi pendi con affioramenti di rocce e frane:

Grange d’Arpon.

Lac d’Arpon.

La nebbia, mia onnipresente compagna nelle avventure piemontesi, nasconde le sommità dei monti: quanto alte saranno quelle cime?

Nella strada compare l’antico fondo militare, grossi sassi tondi, solidamente fissati al suolo; il terreno ideale per forare la gomma, nonostante sia partito con una pressione relativamente alta.

La rotabile guadagna quota, fino ad un laghetto successivo, credo il lago Roterel.

Fondo duro duro.

Lac Roterel.

Alla mia vista compare, centinaia di metri più in basso, la S.S. del Moncenisio, che con dopo un lunghissimo rettilineo in un pianoro, sale di quota con eleganti tornanti; a sovrastare il tutto un immenso gradone della montagna, una muraglia immane che identifico, dopo qualche attimo, come lo sbarramento che origina il lago del Moncenisio.

La diga del Moncenisio.

Da questa terrazza panoramica la sterrata si introduce in un ampio vallone tra le pendici dei monti Cime de Barc e Malamot; da queste cime 2 diverse dorsali montuose scendono verso il lago, e la strada le valica entrambe.

Sulla mappa la vasta area montuosa che si sviluppa sulla sponda destra del lago, tra la Punta del Mont-Cenis, il Malamot, la Cime di Barc è indicata col nome di Champ de Tir du Mont-Cenis, Campo di tiro del Moncenisio: nomen omen, non nasconde certo un passato di confine conteso, militarizzato e combattuto. Questo inverno ho letto un interessante libro sulla guerra nelle Alpi Occidentali: la breve campagna del giugno 1940, vile aggressione italiana ad una Francia già sconfitta dai tedeschi, Francia che tuttavia riuscì comunque a fermare le truppe fasciste sulle Alpi, ridicolizzando di fronte al mondo il Duce; oltre a quei 10 giorni ci fu sulle Alpi una poco nota e dura lotta, dall’autunno ’44 alla primavera ’45, che vide da un lato i francesi della nuova Francia di De Gaulle, dall’altro i tedeschi e i fascisti della R.S.I.. Al Moncenisio si combatté fino alla fine di aprile, e i reparti Reppublichini furono gli ultimi ad arrendersi, dopo che anche i tedeschi si erano ritirati.

Questi soldati fascisti erano sicuramente schierati dalla parte sbagliata, ma la loro lotta ha ostacolato il tentativo dei francesi di impadronirsi del Piemonte e della Valle d’Aosta, come qualcuno degli alti papaveri d’oltralpe progettava; vicenda simile a quanto successo ad oriente, dove le truppe fasciste hanno protetto nel 43-45 gli italiani e l’italianità di Dalmazia e Istria dai partigiani slavi e comunisti (italiani che poi sono finiti “infoibati” dai liberatori!)

I paradossi della storia: i “cattivi” fanno del bene e i “buoni” fanno del male!

Verso il Malamot.

Dopo aver superato il crinale scendo al bivio che conduce al forte del Malamot, un bel 2.914 metri; purtroppo è vietata al transito, anche se le molte tracce che aggirano la sbarra mi fanno pensare che il divieto non sia troppo rispettato, alla faccia della Gendarmerie francese che si narra non sia tenera verso i motociclisti selvaggi. Ma mi sono imposto la regola di non fare tratti vietati: lascio il Malamot e scendo verso il lago.

Una arcigna rupe interrompe la discesa della strada al lago: è lo sperone di roccia su cui sorge il forte Variselle; non riesco a capire da che parte si salga al forte, salita comunque vietata dalle informazioni in mio possesso; la fortezza pare assolutamente inaccessibile, imprendibile, isolata da tutto e tutti. Il solito pararagone alla famosa “Fortezza Bastiani” del “Deserto dei Tartari” è scontata, e tale paragone si può applicare a qualsiasi delle fortezze del Vallo Alpino, Jafferau, Chaberton, Fort Central a Tenda, ecc..Ma in effetti queste fortificazioni hanno un aspetto duro, inesorabile, quasi lugubre; le nere pietre basaltiche di cui sono fatte le legano senza soluzione di continuità al terreno, sembrano sorgere spontanee dalle analoghe rocce su cui si fondano, una emanazione della terra stessa: mi paiono delle immense corone sull’enorme capo (il monte) di un gigante quasi completamente sommerso nella terra.

Le fortezze delle Prealpi Venete sembrano più amichevoli, se si può dire ciò di un’opera militare: il bianco cemento, le chiare rocce calcaree su cui sorgono e di cui sono fatte, i boschi e il verde che spesso le circondano, le raggentiliscono.

Il forte Variselle.

Il promontorio su cui sorge il Variselle.

Il mondo primordiale.

Che dire di questa foto?

Da una curva della strada che, alta sulle sponde, costeggia il lago, domino un vasto vallone, sicuramente occupato dalle acque del lago quando questo è in piena, ma ora che le acque sono in fase calante, emerge una terra selvaggia, solcata da un sinuoso torrente; le pareti della valle digradano verso riva in tutte le sfumature, verde scuro dove il lago non arriva e qualche arbusto riesce a crescere, verde chiaro dove la prima erbetta pioniera cerca di contendere all’acqua il terreno, grigio chiaro e marrone scuro dove pietra e terra sono più spesso sommerse.

Il lago è una piatta e immota distesa, non ci sono segni di civiltà umana intorno, la nebbia sfuma le sponde opposte e a malpena si sente e si intravede la S.S.: così devono essere quei luoghi dove l’uomo non ha portato la sua civiltà, così forse appariva la terra ai primi esseri umani.

Meraviglioso! E ancor più esservi in moto!

Dopo il forte Variselle la sterrata costeggia il lago, ora con un fondo abbordabile anche da auto non da fuoristrada; ma sono pochi i turisti che incontro in questo piovoso lunedì, perlopiù francesi.

Incrocio anche una comitiva di scout italiani, in marcia sotto la sottile pioggia che sta iniziando a cadere: non posso fare a meno di godere puerilmente degli sguardi di invidia e ammirazione che i giovani scugnizzi hanno per la moto e il pilota!

All’estremità del lago c’è un bivio: a SX si sale al colle del Piccolo Moncenisio, a DX si continua la circumnavigazione del lago fino al Colle del Moncenisio, quello “Grande”.

Purtroppo entrambe le vie sono asfaltate, ma per amor di curiosità le percorro ugualmente.

Verso il Petit Mont-Cenis.

Dente D’Ambin dal Piccolo Moncenisio.

Dal piccolo Moncenisio riprende la sterrata che si inoltra nel Vallon de Savine, fino a raggiungere l’omonimo lago; poi la mulattiera, indicata sulla carta con il segnavia AV (Alta Via) entra in Italia al col Clapier, a 2.477 metri, da cui prosegue rimanendo sempre a quelle altezze, scendendo al rifugio Levi Molinari per poi risalire verso le montagne dello Jafferau: sarebbe un sogno un giro così con la moto, ma oltre a essere eticamente disdicevole, chissà se è tecnicamente fattibile!

Ritornavo quindi sui miei passi, deviando però verso il colle del Moncenisio; qui Giove Pluvio scatenava la sua ira: le grosse, ma rade, gocce che mi avevano accompagnato dal forte Variselle si tramutavano nel diluvio universale; indossavo la tuta e scendevo per la S.S. verso Susa, sperando di non essere messo sotto da un tir, visto che il mio fanale non funzionava.

Talaltro anche il motore faceva le bizze, in quarta e quinta, dai 3 quarti di apertura del gas rantolava, perdeva colpi, come se non arrivasse benzina; lo aveva fatto anche prima sulle quote più alte; non sapevo che pensare: troppa umidità? Forse il fatto che montassi una candela più fredda (la DPR9Z al posto della DPR8Z) abbinata al filtro aria originale (e non l’usuale Unifilter “aperto”) poteva essere la causa? Di solito l’XR non soffre l’altitudine, problemi simili li avevo avuti a causa di sporco nel carburatore, mai che mi toccasse proprio ora, con davanti 1.000 km di strada, di mettermi a trafficare con carburatori, galleggianti, ecc.!

Nonostante la pioggia non mi facevo mancare una fugace visita allo sbarramento della diga, con attraversamento dello stesso; che sensazione particolare percorrere una sterrata che in realtà è la sommità di una diga, pare impossibile che quell’enorme massa d’acqua sia trattenuta da un terrapieno di sassi e terra. Ancora più impressionante è la vista da sotto, sapere che oltre la muraglia cinese ci sono milioni di ettolitri pronti ad allagarti non ti fa sentire molto sicuro!

Traffico locale all’ora di punta.

Colle del Moncenisio, 2.083 metri.

Lo sbarramento del Moncenisio con in primo piano gli immancabili resti di fortificazioni.

Il borgo abbandonato di La Grand Croix ai piedi della diga.

Al borgo fantasma di La Grand Croix ritrovo l’asfalto della S.S., da cui prosegue l’interminabile e noiosa discesa su Susa, sempre sotto l’acqua battente.

Avevo programmato di salire anche al Jafferau, in questo pomeriggio, nonostante la stanchezza del viaggio e delle poche ore di sonno, sfruttando le lunghe giornate di luglio, ed ammirare il tramonto dai 2.800 metri del forte.

Ma sotto il diluvio che senso avrebbe? Mestamente raggiungo il campo M.L.K. a Meana, alle 18.45. Viste le condizioni igieniche del bagno e la mancanza di asciugamani ( non me n’ero portato manco uno, pensavo di averli nell’alloggio!) rinuncio alla doccia; sparpaglio tutta la mia roba bagnata sulle tavole, trascino la moto in cucina; poi scendo a Susa, in cerca di una pizzeria.

Susa è proprio una città come le sue montagne, severa, grigia, dal piglio militare: caserme, castello, stretti vicoli medioevali, arco romano, ma noto con piacere, rispetto alla visita del settembre scorso, come ci sia un po’ di movida sotto gli archi dei portici.

Dopo la passeggiata, mi dedico un po’ al controllo delle carte, e alle 11.30 sono a letto, con l’intenzione di alzarmi alle 6.00, partire immediatamente, e fare colazione lungo la strada, lontano dalla sozzeria del M.L.K., beninteso che l’indomani sia ancora vivo e non sequestrato da una banda di guerriglieri NOTAV!!

continua …

INCIPIT

Ma quale è stato il momento in cui le Alpi occidentali, da mera entità geografica disegnata sugli atlanti, sono diventate per me un luogo dell’immaginario, un posto carico di significati ed emozioni, ancorché da rendere reali?

Di sicuro il primo approccio fu grazie ad un articolo di Ungaro su Motociclismo dell’agosto 1994, titolato 100 KM di Avventura: in tale articolo il futuro direttore di MF percorreva in 2 tappe la Via del Sale, in compagnia credo di Bergamaschi, con 2 Honda Dominator 650, con tanto di gomme stradali.

Incontri sulla VDS, by “Motociclismo” 1994.

Il primo giorno, arrivando dal mare, facevano il tratto Colla Melosa, Colla di Sanson, tunnel del Garezzo, Triora; il secondo giorno l’alta via fino al Colle di Tenda, in tutto 30 km di sterrato il primo giorno, 40 il secondo. Nell’articolo c’era già tutta accennata l’epopea che imparai così bene in seguito: i precipizi a lato della strada, le lingue di neve che anche ad estate inoltrata ostacolano la percorribilità delle strade, le fortificazioni che fanno tanto “Fortezza Bastiani” del “Deserto dei Tartari” di Buzzati, la presenza continua di stranieri, austriaci su KTM, tedeschi su BMW, professionali, francesi su sidecar BMW; questi ultimi 2 incontri indicavano chiaramente la vocazione turistica del percorso, nessuna velleità di X-treme ante-litteram, (nonostante la oggettiva difficoltà del fondo accidentato e la pericolosità dei precipizi), solo piacere di viaggiare in fuoristrada.

Paesaggi lunari, by “Motociclismo” 1994.

OK, bell’articolo, interessante, ma non mi fece scattare la molla di recarmi laggiù.

Negli anni 90 la mia immaginazione era occupata dalle terre dell’est; il Lago di Garda era il mio capo finisterre occidentale, il Passo Tremalzo il limite ultimo dei miei giri in moto. La fantasia correva verso le selvagge montagne del Friuli, verso le foreste della Slovenia! Ero studente, i soldi erano pochi, fare 500 km di puro trasferimento per 70 pur belli km di sterrato tra Francia e Italia non lo concepivo!

Intanto però ampliavo la mia conoscenza delle sterrate piemontesi; in un mercatino dell’usato di Verona facevo incetta dei vecchi numeri delle “Speciale Fuoristrada” di Motociclismo, quelle pubblicazioni in numero unico annuale che hanno coperto tutti gli anni 80, per poi sparire nei bui anni 90 (il periodo di massimo disinteresse per l’enduro); poi ricomparsi all’alba del 2000, fino a sparire di nuovo con la nascita di MF, che personalmente apprezzo molto.

Su questi giornali c’erano fior di articoli sul motoalpinismo, vecchie foto in bianco e nero di 2 tempi spagnole, Bultaco, Montesa, Ossa, ma anche le prime 4T enduro, Honda XL 500 e 250, Yamaha XT500, che salivano strade militari tra cielo e neve, dai nomi francesi esotici, che non sapevo nemmeno se li pronunciavo giusti: Chaberton, Jafferau, Assietta…interessantissimo, ma avevo in mente solo di laurearmi (non per amor delle sudate carte, citando il Leopardi, ma per desiderio di avere in premio il sospirato viaggio nel deserto Tunisino, uno scampolo di Sahara anche per me!).

Solo negli anni 2000, con l’uso di internet, con le mailing list, sono venuti i report e gli articoli di tanti amici, ho finalmente compreso quanta carne al fuoco c’era e mi sono deciso ad affrontare la trasfertona verso occidente.

Letti, riletti, articoli, report, guide, cartine, avevo individuato 3 grandi zone di operazioni; la prima, la Valle di Susa, con le rotabili note e meno note: Assietta, Jafferau, Chaberton, Argentera, Col lombardo, Moncenisio, Colomion…

La seconda, il grande triangolo tra Piemonte, Liguria e Francia, il cui vertice è rappresentato dal Colle di Tenda: la Via del Sale, in tutte le sue varianti.

La terza, interposta fra le prime due, costituita dai percorsi in valle Varaita e Maira, i colli Sampeyre, Birrone, Gardetta.

Infine alcuni notevoli spot oltralpe, il tunnel del Parpaillon, la Moutiere, il Valbelle.

LA PRIMA 2 GIORNI

Per la prima 2 Giorni piemontese avevo inizialmente pensato di dedicare un giorno alla Susy Valley e uno alla Via del Sale classica, trasferendomi dal nord al sud del Piemonte la sera con auto e carrello; poi, convinto dai svariati consigli ricevuti, avevo cambiato i miei folli piani, concentrandomi solo sulla valle di Susa.

Avevo concepito un programma tutto sommato semplice, arrivo in serata a Susa, i 2 giorni seguenti a disposizione per girare la valle; Susa è in posizione centrale nella lunga vallata alpina, ben si presta come punto di partenza e arrivo per giri a margherita, con l’ovvio vantaggio di avere un campo base, l’albergo, dove lasciare tutto il non indispensabile alla riuscita del giro (vestiti “civili, ricambi, cibo, ecc..): poco avventuroso, ma molto efficiente e pragmatico!

Il primo giorno percorrevo il versante sud della valle, in sequenza l’Assietta, la valle Argentera, la valle di Thures, i Monti della Luna, la Madonna di Cotolivier; il secondo giorno un nubifragio mi faceva perdere gran parte della mattinata, ma riuscivo ugualmente a salire allo Jafferau, al Sommeiller, alla punta Colomion.

Ecco, il tempo è stato il grande intoppo della prima spedizione: ho guidato costantemente rincorso da nubi e temporali, senza poter godere degli straordinari panorami d’alta quota, sempre immerso in nebbie e nuvole!

2005: Nubifragio alla Madonna di Cotolivier.

2005: Jafferau tra le nebbie.

2005: tintarella al Sommeiller!!!

IL PIANO D’AZIONE

Che fare un anno dopo? Riptere la Susy, sperando nel bel tempo? Andare sulla Via del Sale? Magari con l’aggiunta del Gardetta e del Sampeyre, come nella cavalcata della Via del Sale organizzata dal Dakariano Carcheri nel 2001?

Soluzione: fare tutto! Come? In 4 giorni! In che modo? Con i bagagli sulla moto, come ai tempi della Slovenia e della Croazia. Un vero e proprio mini viaggio fuoristrada, io, la moto e 2 bisacce a cavallo della sella, alla rincorsa di tutte le vie sterrate ancora presenti e legali nell’arco alpino occidentale!

Scendere trasversalmente le valli piemontesi, la valle del Pellice, la valle del Po, la val Maira, Varaita, Grana, fino alla Liguria e alla Via del Sale; tornare per la Francia, toccando la Moutiere e la Bonnette, il valico più alto delle Alpi, a dire dei Francesi, e il tunnel del Parpaillon.

Un giorno per le valli piemontesi, un giorno per la via del sale, un giorno per la Francia, il quarto per il viaggio e le varie ed eventuali.

Ma con che mezzo affrontare la mia piccola impresa?

L’onesta XR400 o la fascinosa Elefant 750?

Dopotutto i percorsi sono a misura di bicilindriche, è ampiamente dimostrato; la Cagivona è comoda, è dotata di una piastra porta bauletto utile a fissare una borsa, e di un rudimentale telaietto sorreggi borse laterali, ereditato dal precedente proprietario; inoltre con il 750 avrei potuto valutare la possibilità di raggiungere il Piemonte in sella: una palla 400 km di autostrada, ma molto on the road.

Purtroppo la revisione della moto scadeva proprio il 1 luglio! Non sono riuscito a farla in tempo, anche perché, in contemporanea alla revisione da codice stradale, avevo in mente di far dare una controllata e rinfrescata al motore: registrazione valvole, tensione cinghie, pulizia e sincronizzazione carburatori. Nonostante avessi già fatto parecchie uscite con la Cagiva, la fama di inaffidabilità della moto mi tratteneva dall'adoperarla per un tour così lontano dalla base domestica; d’ufficio sceglievo la Honda: leggera, poco impegnativa, affidabilissima, facile da porre rimedio a i piccoli guasti come cavi e carburatore, parca nei consumi e dall’autonomia di oltre 300 km grazie al serbatoio Acerbis da 22 litri.

Mettevo al lavoro il mio amico Diego, che nei ritagli di tempo mi costruiva un sistema reggi borse per L’XR, da me progettato: due semplici aste di acciaio, ad un estremo fissate ai supporti delle pedane passeggero, all’altro ai bulloni che chiudono la sella posteriormente, tramite 2 corte astine tubolari, sempre made in Diego’s factory. Infine, a metà asta, 2 piastre in acciaio di forma trapezoidale, come le borse a mia disposizione, un modello che avevo acquistato ad una svendita mille anni fa e mai usate finora.

La famiglia la spedivo al mare; i miei avevano preso per tutto il mese di luglio un appartamento al mare, a Caorle (VE), e ce lo lasciavano usare; il sabato portavo family con suocera ai bagni, restavo lì il W-E, la domenica sera tornavo a casa, la mattina partivo per il Piemonte, 4 giorni quattro di moto, il giovedì sera ripartivo per Caorle (una botta di 600 km di autostrada), e mi facevo i restati 3 giorni di ferie al mare.

Tutto semplice, no?

Ecco l’ambizioso programma nel dettaglio:

3 luglio-lunedì,

partenza all’alba, arrivo a metà giornata a Susa; il pomeriggio dedicato a un giro di ambientazione in valle, in primis verso il Moncenisio, clamorosa mancanza del giro 2005.

4 luglio-martedì,

Partenza all’alba, salita al colle delle Finestre, discesa in val Chisone a Fenestrelle per la sterrata di Prà Catinat; indi infilata di passi e valli, nell’ordine: val Pellice, colle dell’Azzarà, Pramollo, Col Vaccera, valle d’Angrogna, valle Pellice, Pian del Prà, Rorà, Punta Cornur, Rucas, Bagnolo Piemonte, Barge, Valle Infernotto, Pian del Lupo, valle del Po, Pian Munè, colle di Gilba, colle del Prete, valle Maira, colle Sampeyre, colle Birrone, valle Varaita, passo della Piatta, valle Grana, passo Gardetta, Demonte, dove pernotto.

5 luglio-mercoledì,

Demonte, trasferimento sino a Limone Piemonte, colle di Tenda, tutta la Via del Sale, prima dal lato francese, poi dal versante ligure, senza tralasciare le deviazioni al passo Muratone e a quello del Cane, magari con una puntata in spiaggia a Sanremo!

6 luglio-giovedì,

da Demonte sconfinamento in Francia per il colle della Lombarda, indi col de la Moutiere, Col de la Bonnette, Parpaillon, col de Valbelle, rientro in Italia per il Moncenisio o per il colle della Scala sopra Bardonecchia, per ripetere rispettivamente o il Sommeiller o l’Assietta.

Arrivo a Susa nel tardo pomeriggio, caricatio auto e viaggio di ritorno in notturna verso il Veneto.

CaXXO, ora che lo rileggo mi dico: ma chi sono, Megaloman, per aver pensato seriamente di riuscire a fare un giro simile?

Sarebbe stato meglio partire dalla zona di Pinerolo, o da Saluzzo, per rientrare poi in Italia dal Colle dell’Agnello; ma decisi di porre la partenza del mio tour 2006 da Susa, per 2 importanti motivi: il primo, la speranza di ripercorrere alcune delle alte vie fatte nel 2005; la seconda, a Susa mi ero fatto degli agganci, potevo avere un supporto logistico.

M.L.K. WOMAN

Domenica sera partivo con apprensione da Caorle: avevo ancora tutto il bagaglio e l’attrezzatura da preparare, solo l’XR era OK, anche se non avevo avuto tempo di collaudare l’accrocchio costruitomi da Diego.

Inoltre era tardi, le 22.45 quando lasciavo la cittadina veneziana:”Vabbè, a 150 km/h sono a casa tra un’ora, un’altra ora per preparare bene il tutto e poi una mezza dozzina di ore di sonno”. Ma non avevo fatto i conti con la famigerata Tangenziale di Mestre: traffico bloccato e code chilometriche per lavori in corso, CAZZO!!

Dopo aver guadagnato poche decine di metri in un’ora, alla prima uscita mi gettavo nell’entroterra veneziano, ma con poca fortuna; vagavo per 40 minuti nella campagna, tra paesetti mai sentiti nominare, fino a trovare il casello di Dolo, che addirittura era chiuso in direzione di Mestre per traffico!!

Alle 2 ero a casa, a caricare la moto sul carrello; alle 3 e mezza andavo a dormire, alle 6 e 30 mi alzavo, vitale come un cadavere, alle 7.15 ero in strada!!

Nonostante, come canta De Gregori nel “Generale”, non mi fermassi neppure per pisciare, solo 6 ore dopo la partenza arrivavo a Susa. 3 micro soste, caffè, benzina, panino non sono bastate a compensare le code in tangenziale a Milano, i rallentamenti per i lavori sulla TO-MI, i 400 km di strada. Che palle, questi posti sono lontanissimi, non posso permettermi di organizzare uscite di una giornata come fanno i milanesi: 200 km (più il ritorno), in carrello o in sella, sono sopportabili in una sola giornata, 800 NO!!

Nel 2005 avevo alloggiato al Bates Hotel di Meana: un posto da paura, logoro e stantio, gestito da una vecchia gentile che sembrava più una barbona che una albergatrice!

Per 35 euro mi avevano dato un vero mini appartamento, costituito da cucina, camera e bagno, anche se la rete del materasso era sfondata, e l’acqua calda un miraggio!

Questa stamberga è l’unico esercizio pubblico di alloggio a Meana di Susa: luogo strategico, alla base della salita al colle delle Finestre; nelle uscite in moto preferisco le locande fuori mano e tranquille, armeggiare con auto, carrello e moto nella piazza centrale di qualsiasi paese e città non mi piace.

Il Bates Hotel.

Il simpatico terrazzo!

Però quest’anno avevo una alternativa!

Nella mia scorsa visita in zona mi ero fermato in un negozio di abbigliamento e ricambi moto per acquistare una tuta antiacqua; il gentilissimo titolare mi aveva tenuto bloccato un’ora a parlare di moto, e al congedo mi aveva lasciato il suo biglietto da visita, offrendosi come guida casomai fossi tornato in valle; in più, mi accennava che sua madre gestiva un alloggio spartano ed economico, in quel di Meana, dove avevano già soggiornato motociclisti: mi parlava di 10-15 euro a notte!!!

La fantasia galoppa, e mi ero immaginato una specie di agriturismo, o un affittacamere, l’equivalente degli “Zimmer” che si vedono all’est e al nord.

Contattavo il negoziante, gli spiegavo le mie esigenze: una notte a Susa, poi la necessità di parcheggio e minima custodia di auto e carrello per 3 giorni; mi metteva in contatto con la madre, non c’erano problemi, il 3 luglio mi avrebbero aspettato, al numero 15 di via XYZ; Bed & Breakfast, 20 €, non male!

Arrivato a Meana, trovavo con facilità la via, una stretta via di campagna; passavo il civico 3, 5, 7, 9, 11, vedevo una splendida, grande casa in un giardino, ma era il 13; poi alcuni campi, una chiesa, un altro grappolo di case, il civico 17, 19, 21…

Tornavo indietro, ma dov’era la casa?

Poi intuivo: nascosti dalla chiesa, che non era una chiesa cattolica, ma un Tempio Evangelico, sorgevano 2 bassi edifici di legno, immersi nel verde fianco della collina, raggiungibili con una ripida e stretta rampa cementata; nel mentre si appropinquava una anziana signora, la madre dell’endurista negoziante, che mi confermava che non mi ero sbagliato.

Per 20 euro ho avuto tutto questo per me!

Trattasi del Campo Martin Luther King, appunto intitolato al pastore evangelico americano; non a caso sorge di fianco al tempio, ero caduto nelle mani dei Protestanti! è la tipica struttura per campi estivi di gruppi parrocchiali, scout et similia: ne ho visti tanti nella mia attività di animatore giovanile.

Di fuori si presenta anche bene, ma dentro era una vera baracca, pannelli di compensato le pareti, infissi di cartone, pavimento di assi di legno (solo in cucina mattonelle); non sono l’unico inquilino: mentre leggevo a letto mi cadeva il libro a terra, spaventando un povero scarafaggio taglia XXXLLL, che fuggiva sotto il mio letto.

Le latrine ( e sottolineo il termine, usare il termine bagno è un insulto ai medesimi!) non le ho fotografate, per non turbare la vostra sensibilità.

Il brutto di questa struttura è il completo isolamento; separata dalla strada per colpa della chiesa, lontana da altre abitazioni , in mezzo al bosco: qui si che dei banditi mi possono derubare, sodomizzare e scuoiare vivo senza che anima viva lo senta!!

Il parcheggio è a fianco della chiesa, chiuso da un cancello, sempre aperto, senza lucchetto: praticamente come parcheggiare l’auto il un campo in mezzo al nulla.

La sera chiuderò tutte le imposte (per quel che valgono), trascinerò la moto all’interno della cucina, fissandola col lucchetto al tavolo, appoggiandovi a lato in maniera precaria delle sedie, in modo da fare da allarme e mi addormenterò con la paura di non vedere l’alba!

Ma perché mi caccio sempre in queste situazioni?

Lo giuro, se mai tornerò in val Susa, prenderò alloggio al più costoso hotel in centro storico!!

La mia suite imperiale.

Salone da pranzo con la mia attrezzatura ad asciugare.

La cucina, da me trasformata in garage; tutto quello che si vede in foto, pentole, stracci, posate è esattamente come mi era stata consegnata la “Casa”!

MONCENISIO TOUR

Dopo aver posteggiato auto e carrello, dopo aver sistemato il mio accampamento, dopo aver montato i reggi borse e caricato le borse (con lo scopo di provare sul campo la guida con le bisacce) sono pronto per il giro in moto: alle 15.30 lascio Meana, destinazione Moncenisio.

In testa ho già l’itinerario, ripassato 1000 volte durante l’inverno: in poche parole la circumnavigazione del bacino artificiale del Mont-Cenis, esplorando le possibili divagazioni sterrate.

Per prendere quota non percorro la S.S. che porta al valico con la Francia, ma mi inoltro nella breve Val Cenischia, passando dal sito di Venaus, l’ultima trincea dei No TAV, famosissima in quest’anno di Olimpiadi Invernali. Dove la valle si chiude sulle montagne si trova l’abitato di Novalesa, a cui lontane reminiscenze scolastiche associano il nome a quello della omonima abbazia, molto importante nei secoli passati, credo.

Ma non sono qui per fare turismo religioso: da Novalesa è segnata sulla carta una strada dal segno tratteggiato (sinonimo di sterro!), che sale con numerosi tornanti fino al borgo di Ferrera Cenisio; in realtà la rotabile è interamente asfaltata, risultando però lo stesso più attraente della S.S.; trattasi di un percorso molto stretto, massimo 3 metri di ampiezza, che si inerpica sulle pareti e lungo il torrente scrosciante fra le pietre; interseca la strada la mulattiera della “Strada Reale”, credo la probabile arteria di salita al passo nei secoli passati: divieti non ce ne sono, fattibile tecnicamente sembra fattibile, ma lascio perdere, per ragioni di educazione.

Dal piccolo borgo di Ferrera Cenisio, costeggio 2 piccoli laghetti e raggiungo, per un lungo tratto di strada nel bosco, la S.S., e il soprastante borgo di Bar Cenisio, una delle contrade che costituiscono il comune di Moncenisio; poco oltre l’abitato una anonima sterrata si stacca a SX, per chi sale, e prende quota nel bosco con numerosi tornanti.

L’inizio non è niente di che: il fondo è facile sterrato con chiazze di asfalto consunte, il panorama non c’è, immerso come sono in una foresta di conifere:

Un bel tornante trincerato tra muri a secco.

Allungo fra le conifere; fondo compatto con velo di ghiaino fine.

Non avevo mai guidato l’XR così carica, è una sensazione strana; il peso al posteriore schiaccia l’ammortizzatore, nei tornanti l’uscita in derapata sarebbe agevolata, ma nello spostarmi all’indietro con il corpo cozzo con le gambe sulle borse, inficiando la manovra. Meglio adottare una guida turistica, senza strafare con la tecnica.

Le staffe per le borse reggono bene, robuste sono robuste, massiccio acciaio inossidabile; i problemi verranno l’indomani.

Gli accrocchi reggi borse.

Idem.

La scenografia cambia, quasi inaspettatamente, quando raggiungo un gruppo di grange, le grange d’Arpon, nei pressi dell’omonimo laghetto alpino; la foresta lascia il passo alle praterie d’alta quota, ai ripidi pendi con affioramenti di rocce e frane:

Grange d’Arpon.

Lac d’Arpon.

La nebbia, mia onnipresente compagna nelle avventure piemontesi, nasconde le sommità dei monti: quanto alte saranno quelle cime?

Nella strada compare l’antico fondo militare, grossi sassi tondi, solidamente fissati al suolo; il terreno ideale per forare la gomma, nonostante sia partito con una pressione relativamente alta.

La rotabile guadagna quota, fino ad un laghetto successivo, credo il lago Roterel.

Fondo duro duro.

Lac Roterel.

Alla mia vista compare, centinaia di metri più in basso, la S.S. del Moncenisio, che con dopo un lunghissimo rettilineo in un pianoro, sale di quota con eleganti tornanti; a sovrastare il tutto un immenso gradone della montagna, una muraglia immane che identifico, dopo qualche attimo, come lo sbarramento che origina il lago del Moncenisio.

La diga del Moncenisio.

Da questa terrazza panoramica la sterrata si introduce in un ampio vallone tra le pendici dei monti Cime de Barc e Malamot; da queste cime 2 diverse dorsali montuose scendono verso il lago, e la strada le valica entrambe.

Sulla mappa la vasta area montuosa che si sviluppa sulla sponda destra del lago, tra la Punta del Mont-Cenis, il Malamot, la Cime di Barc è indicata col nome di Champ de Tir du Mont-Cenis, Campo di tiro del Moncenisio: nomen omen, non nasconde certo un passato di confine conteso, militarizzato e combattuto. Questo inverno ho letto un interessante libro sulla guerra nelle Alpi Occidentali: la breve campagna del giugno 1940, vile aggressione italiana ad una Francia già sconfitta dai tedeschi, Francia che tuttavia riuscì comunque a fermare le truppe fasciste sulle Alpi, ridicolizzando di fronte al mondo il Duce; oltre a quei 10 giorni ci fu sulle Alpi una poco nota e dura lotta, dall’autunno ’44 alla primavera ’45, che vide da un lato i francesi della nuova Francia di De Gaulle, dall’altro i tedeschi e i fascisti della R.S.I.. Al Moncenisio si combatté fino alla fine di aprile, e i reparti Reppublichini furono gli ultimi ad arrendersi, dopo che anche i tedeschi si erano ritirati.

Questi soldati fascisti erano sicuramente schierati dalla parte sbagliata, ma la loro lotta ha ostacolato il tentativo dei francesi di impadronirsi del Piemonte e della Valle d’Aosta, come qualcuno degli alti papaveri d’oltralpe progettava; vicenda simile a quanto successo ad oriente, dove le truppe fasciste hanno protetto nel 43-45 gli italiani e l’italianità di Dalmazia e Istria dai partigiani slavi e comunisti (italiani che poi sono finiti “infoibati” dai liberatori!)

I paradossi della storia: i “cattivi” fanno del bene e i “buoni” fanno del male!

Verso il Malamot.

Dopo aver superato il crinale scendo al bivio che conduce al forte del Malamot, un bel 2.914 metri; purtroppo è vietata al transito, anche se le molte tracce che aggirano la sbarra mi fanno pensare che il divieto non sia troppo rispettato, alla faccia della Gendarmerie francese che si narra non sia tenera verso i motociclisti selvaggi. Ma mi sono imposto la regola di non fare tratti vietati: lascio il Malamot e scendo verso il lago.

Una arcigna rupe interrompe la discesa della strada al lago: è lo sperone di roccia su cui sorge il forte Variselle; non riesco a capire da che parte si salga al forte, salita comunque vietata dalle informazioni in mio possesso; la fortezza pare assolutamente inaccessibile, imprendibile, isolata da tutto e tutti. Il solito pararagone alla famosa “Fortezza Bastiani” del “Deserto dei Tartari” è scontata, e tale paragone si può applicare a qualsiasi delle fortezze del Vallo Alpino, Jafferau, Chaberton, Fort Central a Tenda, ecc..Ma in effetti queste fortificazioni hanno un aspetto duro, inesorabile, quasi lugubre; le nere pietre basaltiche di cui sono fatte le legano senza soluzione di continuità al terreno, sembrano sorgere spontanee dalle analoghe rocce su cui si fondano, una emanazione della terra stessa: mi paiono delle immense corone sull’enorme capo (il monte) di un gigante quasi completamente sommerso nella terra.

Le fortezze delle Prealpi Venete sembrano più amichevoli, se si può dire ciò di un’opera militare: il bianco cemento, le chiare rocce calcaree su cui sorgono e di cui sono fatte, i boschi e il verde che spesso le circondano, le raggentiliscono.

Il forte Variselle.

Il promontorio su cui sorge il Variselle.

Il mondo primordiale.

Che dire di questa foto?

Da una curva della strada che, alta sulle sponde, costeggia il lago, domino un vasto vallone, sicuramente occupato dalle acque del lago quando questo è in piena, ma ora che le acque sono in fase calante, emerge una terra selvaggia, solcata da un sinuoso torrente; le pareti della valle digradano verso riva in tutte le sfumature, verde scuro dove il lago non arriva e qualche arbusto riesce a crescere, verde chiaro dove la prima erbetta pioniera cerca di contendere all’acqua il terreno, grigio chiaro e marrone scuro dove pietra e terra sono più spesso sommerse.

Il lago è una piatta e immota distesa, non ci sono segni di civiltà umana intorno, la nebbia sfuma le sponde opposte e a malpena si sente e si intravede la S.S.: così devono essere quei luoghi dove l’uomo non ha portato la sua civiltà, così forse appariva la terra ai primi esseri umani.

Meraviglioso! E ancor più esservi in moto!

Dopo il forte Variselle la sterrata costeggia il lago, ora con un fondo abbordabile anche da auto non da fuoristrada; ma sono pochi i turisti che incontro in questo piovoso lunedì, perlopiù francesi.

Incrocio anche una comitiva di scout italiani, in marcia sotto la sottile pioggia che sta iniziando a cadere: non posso fare a meno di godere puerilmente degli sguardi di invidia e ammirazione che i giovani scugnizzi hanno per la moto e il pilota!

All’estremità del lago c’è un bivio: a SX si sale al colle del Piccolo Moncenisio, a DX si continua la circumnavigazione del lago fino al Colle del Moncenisio, quello “Grande”.

Purtroppo entrambe le vie sono asfaltate, ma per amor di curiosità le percorro ugualmente.

Verso il Petit Mont-Cenis.

Dente D’Ambin dal Piccolo Moncenisio.

Dal piccolo Moncenisio riprende la sterrata che si inoltra nel Vallon de Savine, fino a raggiungere l’omonimo lago; poi la mulattiera, indicata sulla carta con il segnavia AV (Alta Via) entra in Italia al col Clapier, a 2.477 metri, da cui prosegue rimanendo sempre a quelle altezze, scendendo al rifugio Levi Molinari per poi risalire verso le montagne dello Jafferau: sarebbe un sogno un giro così con la moto, ma oltre a essere eticamente disdicevole, chissà se è tecnicamente fattibile!

Ritornavo quindi sui miei passi, deviando però verso il colle del Moncenisio; qui Giove Pluvio scatenava la sua ira: le grosse, ma rade, gocce che mi avevano accompagnato dal forte Variselle si tramutavano nel diluvio universale; indossavo la tuta e scendevo per la S.S. verso Susa, sperando di non essere messo sotto da un tir, visto che il mio fanale non funzionava.

Talaltro anche il motore faceva le bizze, in quarta e quinta, dai 3 quarti di apertura del gas rantolava, perdeva colpi, come se non arrivasse benzina; lo aveva fatto anche prima sulle quote più alte; non sapevo che pensare: troppa umidità? Forse il fatto che montassi una candela più fredda (la DPR9Z al posto della DPR8Z) abbinata al filtro aria originale (e non l’usuale Unifilter “aperto”) poteva essere la causa? Di solito l’XR non soffre l’altitudine, problemi simili li avevo avuti a causa di sporco nel carburatore, mai che mi toccasse proprio ora, con davanti 1.000 km di strada, di mettermi a trafficare con carburatori, galleggianti, ecc.!

Nonostante la pioggia non mi facevo mancare una fugace visita allo sbarramento della diga, con attraversamento dello stesso; che sensazione particolare percorrere una sterrata che in realtà è la sommità di una diga, pare impossibile che quell’enorme massa d’acqua sia trattenuta da un terrapieno di sassi e terra. Ancora più impressionante è la vista da sotto, sapere che oltre la muraglia cinese ci sono milioni di ettolitri pronti ad allagarti non ti fa sentire molto sicuro!

Traffico locale all’ora di punta.

Colle del Moncenisio, 2.083 metri.

Lo sbarramento del Moncenisio con in primo piano gli immancabili resti di fortificazioni.

Il borgo abbandonato di La Grand Croix ai piedi della diga.

Al borgo fantasma di La Grand Croix ritrovo l’asfalto della S.S., da cui prosegue l’interminabile e noiosa discesa su Susa, sempre sotto l’acqua battente.

Avevo programmato di salire anche al Jafferau, in questo pomeriggio, nonostante la stanchezza del viaggio e delle poche ore di sonno, sfruttando le lunghe giornate di luglio, ed ammirare il tramonto dai 2.800 metri del forte.

Ma sotto il diluvio che senso avrebbe? Mestamente raggiungo il campo M.L.K. a Meana, alle 18.45. Viste le condizioni igieniche del bagno e la mancanza di asciugamani ( non me n’ero portato manco uno, pensavo di averli nell’alloggio!) rinuncio alla doccia; sparpaglio tutta la mia roba bagnata sulle tavole, trascino la moto in cucina; poi scendo a Susa, in cerca di una pizzeria.

Susa è proprio una città come le sue montagne, severa, grigia, dal piglio militare: caserme, castello, stretti vicoli medioevali, arco romano, ma noto con piacere, rispetto alla visita del settembre scorso, come ci sia un po’ di movida sotto gli archi dei portici.

Dopo la passeggiata, mi dedico un po’ al controllo delle carte, e alle 11.30 sono a letto, con l’intenzione di alzarmi alle 6.00, partire immediatamente, e fare colazione lungo la strada, lontano dalla sozzeria del M.L.K., beninteso che l’indomani sia ancora vivo e non sequestrato da una banda di guerriglieri NOTAV!!

continua …